[딜사이트 양도웅 기자] NH농협은행 역사에서 유례가 없는 '3연임'에 성공한 이대훈 행장의 갑작스런 사임을 두고 금융권에선 '뒷말'이 무성하다. 농협은행은 신임 농협중앙회장의 인사권을 존중한 결정이라고 밝히고 있지만, 반대로 중앙회장 입김에 행장 임기가 지나치게 좌우되는 것 아니냐는 우려도 나온다.

4일 금융권에 따르면 이대훈 행장이 지난 2일 자진 사퇴했다. 3연임을 달성한 뒤 농협은행 안팎의 관심을 받으며 세 번째 임기를 시작한 지 불과 3개월 만이다. 이 행장은 사임하면서 본인이 적극 추진 중인 '디지털 농협'에 대한 이해도가 높은 인물이 오길 바란다는 의사를 내비친 것으로 전해진다.

농협은행 관계자는 이 행장 사임에 대해 "연임이 결정됐지만 2년 넘게 재직했고 그간 실적도 충분히 개선시켰으니 새롭게 취임한 이성희 중앙회장에게 힘을 실어주기 위해 용퇴를 결정한 것으로 안다"고 말했다.

금융권에서는 일단 농협은행의 설명에 수긍하는 분위기다. 이성희 중앙회장이 재수 끝에 당선된 만큼 그간 구상해놓은 조직개편안과 경영전략 등을 신속히 추진할 수 있도록 (손)자회사 경영진들이 여건을 마련해줘야 한다는 이유에서다.

또한 오랜동안 선거를 준비하면서 여러 사람에게 도움을 받은 만큼, 이 회장 입장에선 공신들을 무시하기 힘들 수 있다. 농협중앙회장 선거는 대통령·국회의원 선거를 방불케 할 정도로 치열하다. 현 중앙회장이 A지역 출신이라면, 후임 중앙회장은 A지역 출신이어선 안 된다는 암묵적인 '룰'이 있을 정도로 지역간 이해관계도 복잡하다.

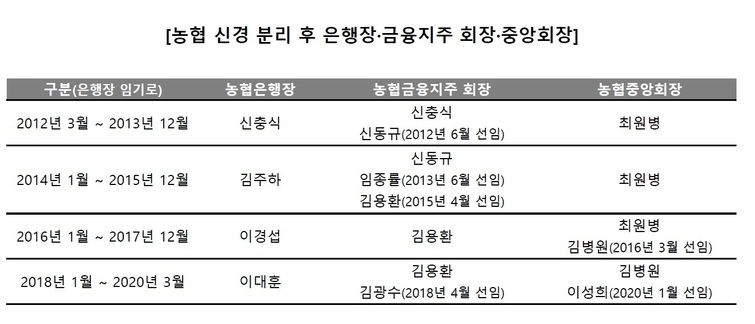

반면, 일각에서는 2012년 신경 분리 이후 중앙회장과 은행장의 교체 시점이 겹친 적이 없었다는 점에서, 이번 일을 계기로 농협은행 이사회가 결정한 임기와 상관없이 중앙회장 임기에 따라 행장의 퇴임이 결정되는 것 아니냐는 우려도 제기된다.

이대훈 행장의 전임인 이경섭 행장도 임기를 시작한 지 2개월 만에 중앙회장이 새롭게 선출됐지만 2년 임기를 보장받아 2016년 1월부터 2017년 12월까지 재직했다. 신충식 행장과 김주하 행장도 이사회에서 보장한 임기 2년을 채우는 데 어려움이 없었다.

이에 대해 농협은행은 이대훈 행장은 이경섭 행장과 달리 이제 막 임기를 시작한 게 아니라 '1+1' 이후 세 번째 임기를 맞는 것이기 때문에 단순 비교는 어렵다는 입장이다.

전보다 행장 선임과 연임을 결정할 때, 능력이나 성과가 아닌 중앙회장과의 관계가 더 큰 영향을 미치는 것 아니냐는 지적도 뒤따른다. 농협은행이 농협중앙회의 손자회사라 할지라도 독립성을 보장받아야 할 해당 회사의 이사회 결정을 손바닥 뒤집듯이 바꾸는 게 적절하냐는 비판이다.

2018년 취임한 이대훈 행장은 2년 연속 당기순이익 1조원 돌파라는 성과를 올렸다. 고정이하여신비율과 연체율도 꾸준히 낮춰 수익성 향상과 건전성 개선이라는 '두 마리 토끼'를 모두 잡았다. 1조원 넘는 손실이 발생한 '조선·해운업 부실채권 사태'를 말끔하게 해결했다는 평가다. 이사회가 이례적으로 3연임을 결정한 배경이다.

더군다나 농협은행장은 '농협금융지주 임원후보추천위원회(임추위)에서 농협은행 임추위에 행장 후보 추천 → 농협은행 임추위 해당 후보 자격 심사 후 확정 → 농협은행 주주총회 의결'을 거쳐 선임하도록 돼 있다. 규정상으론 중앙회장이 직접 개입할 수 있는 근거가 없다.

이에 대해 농협은행 사정에 밝은 금융권의 한 관계자는 "농협은행은 농협중앙회가 관리하는 수많은 계열사 중의 하나"라며 "중앙회의 변화와 별개로 움직일 수는 없는 노릇"이라고 말했다. 이어 "농협은행뿐 아니라 많은 계열사들이 새로운 중앙회장의 눈치를 보지 않을 수 없을 것"이라고 덧붙였다.

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지